経済政策学科

【PBL切り抜き】福岡の高等裁判所/放射能災害にいどむ

- 2024.05.23

- 経済政策学科

みなさん、裁判所に行ったことはあるでしょうか? 法廷 (ほうてい) に入ったことは?

このたび、本学のPBL授業 (プロブレム ベイスト ラーニング、問題解決型の学習) では福岡高等裁判所 (ふくおか こうとう さいばんしょ) を訪れました。

実際の裁判を傍聴 (ぼうちょう) すると、現代日本の社会問題が見えてきます。

これを通じて、かねてより勉強している放射能問題の理解を深めました。

福岡高等裁判所の法廷

出所:最高裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/index.html

鎮西学院大学から高速道路をドライブ。およそ2時間半で裁判所に着きました。

大きな建物に入り、手荷物検査を受けたあとは、第101号法廷に入りました。

ここは、同裁判所の中で最も大きい部屋。当日の様子は撮影できませんが、上記の写真で雰囲気を掴めると思います。

向かって左側には、原告 (げんこく) の弁護団 (べんごだん) が並びます。今回傍聴したのは「福島原発事故被害救済九州訴訟」(九州避難者訴訟:きゅうしゅう ひなんしゃ そしょう)の裁判。原告は、福島や東京などの東日本から九州各地に避難してこられた皆さん。その人たちを支えるのが、ここに座った弁護士さんたちです。

右側には、被告 (ひこく) の弁護団が座ります。この裁判では、福島原発事故に関わる責任を問われる側の人たち。事故を起こした株式会社東京電力と、東京電力への指導をおこなう国 (くに) の弁護士がずらりと並んでいました。

この日は、原告側が事前に裁判所へ出した書面 (しょめん) について意見陳述 (いけん ちんじゅつ) がありました。意見陳述は、弁護士さんたちがおこないます。

説明された書面のひとつが、原告たちの精神的ストレスなどを示した専門家の意見書でした。これは西南学院大学の伊東未来 (いとう みく) 先生が作成したもの。原告の皆さんにアンケート調査をおこない、原発事故の影響およびそれから逃れるための避難生活によるストレスの大きさを明らかにする内容でした。

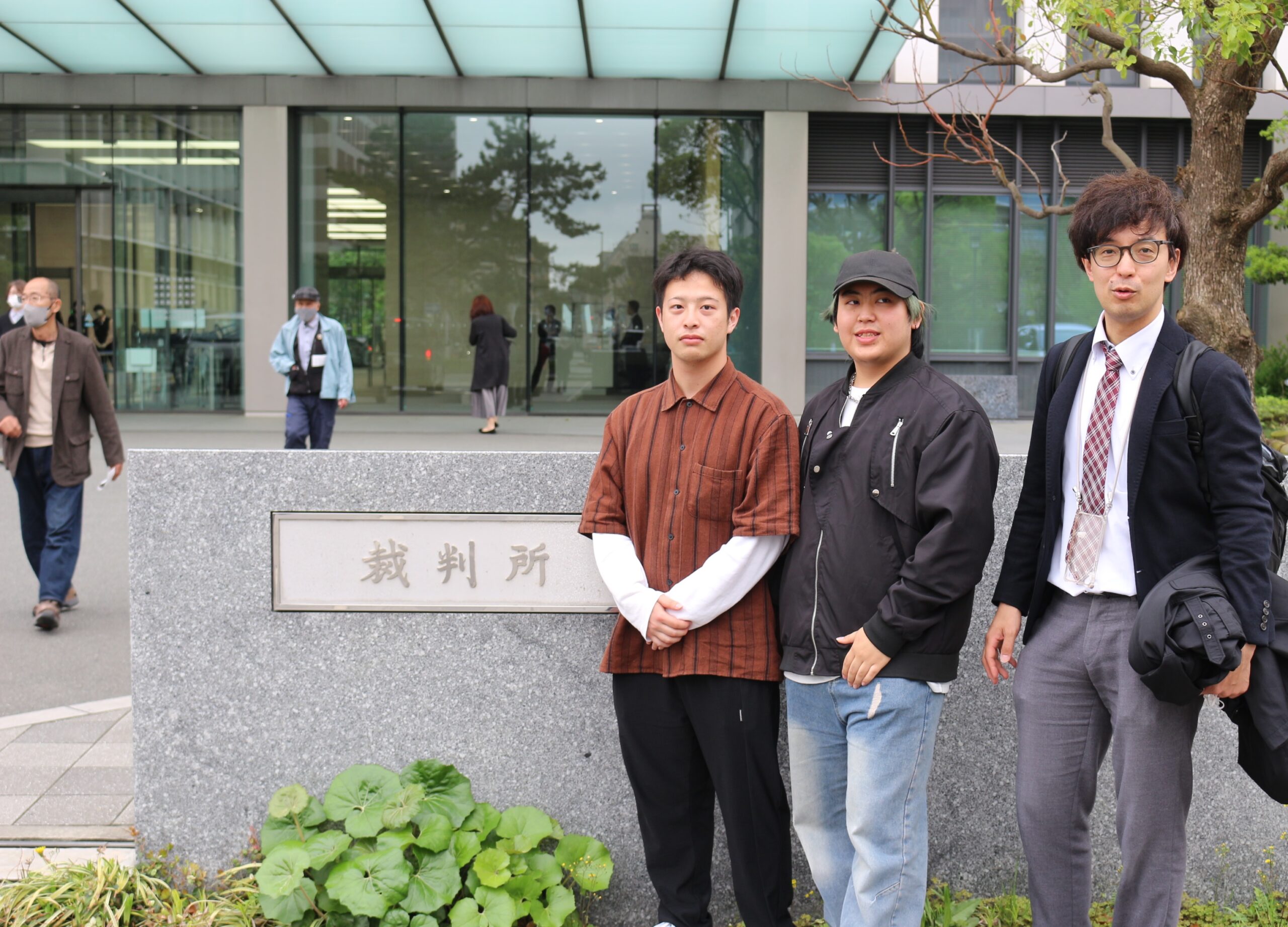

参加者の一部で撮影

この日の法廷が終わった後は、裁判所の建物を出てすぐのところにある弁護士会館に移りました。

ここでは集会を行います。弁護士の皆さんから、原告および支援者の皆さんに向けて裁判の進行状況が説明されました。

意見書を作成した伊東先生からお話があったのち、その意見書をお手伝いした本学の吉田先生も発言をおこないました。

そして一緒に参加した学生にもマイクが回りました。その一人は、この日の感想を発言。

「日本でこんなに放射能と避難生活に苦しむ問題が起きているとは知らなかった。これから、しっかり勉強して考えたい。」

集会のあとは、原告、弁護士、そして支援者の皆さんとも交流。様々な経験を積んで、福岡をあとにしました。

報告集会の様子

耳を傾ける学生たち

挨拶する吉田先生(鎮西学院大学)

<後日の学習>

その後は大学に戻り、避難生活の内実と裁判の展開について学習しました。

報告集会の際に配られた八木 (やぎ) 弁護士や吉田弁護士の意見陳述書をもとに、その内容について議論しました。なお、伊東先生の意見書について説明したのが八木弁護士の意見陳述書でした。

発表者がプレゼンをおこない、他のメンバーと質疑応答をおこないました。現実の社会問題に触れた今、出てくる感想も様々です。

「正直、裁判の内容は難しい。」

「原告が訴えていることも、被告が言っていることもそれなりの根拠がある。どっちが正しいのか、分からなくなる。」

「説得力のある証拠を示すためには、どんな調査をおこなえばよいのか。」

「ニュースを通じて、いろんな人に知ってほしい。」

「裁判に行ったから分かる話もある。しっかり勉強しないと、分からないまま見過ごしてしまいそう。」

八木弁護士の配布資料をもとに

伊東先生の意見書をグラフで説明

吉田弁護士の配布資料にもとづき

裁判の論点を整理

「災禍にいどむデータ解析」というテーマを掲げるこの授業。

複雑な問題を読み解くためには、データを集めて分析する必要があること、そしてそれを一般住民や一般市民の活動に役立てていく必要があることを学んでいます。

今年度は長崎原爆による放射性物質の調査データや、原爆や原発事故によって避難生活を余儀なくされる人々の境遇についても学習します。

また、日本の災害法制が唯一整備している「警戒区域」という制度。その問題点を長崎県(島原半島)および福島県(浜通り地域)の災害経験から学んでいます。

長崎の地から、日本各地そして全世界に向けて、よりよい社会づくりのアピールをおこなうこと。このチャレンジはまだまだ続きます。

関連記事: